家住湖心一个岛,是什么样的生活?都市人可能觉得“太赞了”,而在太湖拖山岛上,真的有一对夫妇从2001年开始就过上了岛屿生活。今年54岁的黄帮寿是鼋头渚公园的工作人员,职责是驻守拖山岛,妻子梅仙在儿子高考后也随夫上岛。

守岛生活,凭湖临风,山水美景,湖鲜树果,的确都有。但并不完全是都市人想象中的那么浪漫,或许可用黄帮寿一小亲戚的感受作为佐证。他曾有一侄儿来岛上探望。年轻人第一天觉得新鲜,第二天因为当时岛上供电不足,手机没电后开始“抓狂”,无论如何要老黄开摩托艇送他回去,不然“跳湖的心都有了”。那么,黄家夫妇是如何度过这十多个年头呢?黄帮寿说,这一岛、一山、一碑,得守着。

考古人员来看碑

拖山岛并不是人迹罕至的孤岛,有渔民靠岸,也有人来荒岛猎奇。但这一次,市考古所来人了。

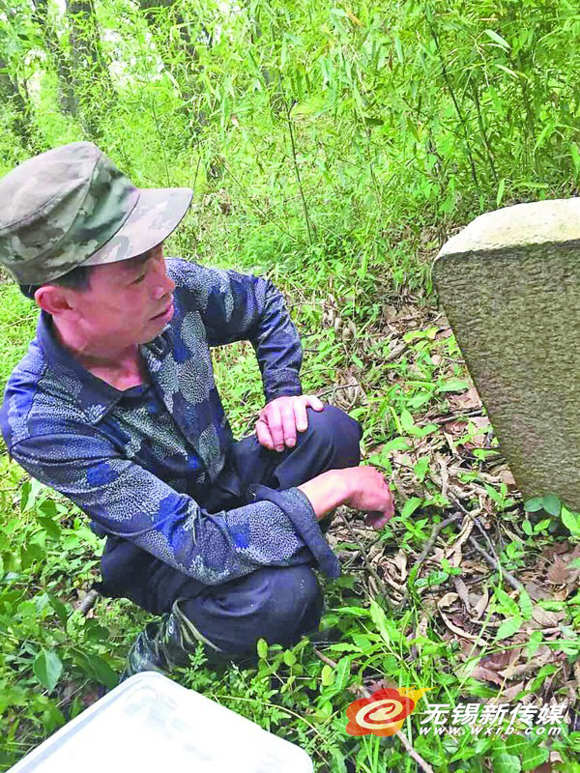

考古人员要看的是一块碑——黄帮寿2004年在山上随便走走时发现的,“周围都是草,走过去绊到脚。”老黄一看,草丛里有块石头。再“巡山”时发现,这座拖山两边各有墓穴,与前来避风的渔民交流,说起了拖山的传说:传言吴王夫差可能葬于此地,墓穴是当初陪葬的宫女,共96个。自此,老黄开始留心自己的言行,一般人上岛他并不多提碑的事。

通往碑的路并不清晰,来过一次的人不容易找着。待走到碑前,看着就是一块石板,看不出有什么内容。老黄跟考古人员介绍,曾把周边的土挖开,只见“碑比一人长,下面有底座”,怕被风化,所以又埋进了土里,“不知道是什么”。考古人员把宣纸贴上了碑,开始砸拓,喷水等风干,着墨看字样。一番功夫后,隐约见“嘉庆”字样。市考古所的李一全并没下定论,决定带上拓片回办公室再仔细看看。老黄也是第一次这样看碑,咧开嘴笑,“不知道有没有价值呢。”这可是他守岛时的发现。

日出而作日落歇

岛上的日子,一过这些年,无聊不?梅仙笑了:住在这里还挺忙的。

就这季节,夫妻俩的每日功课是:梅仙早上五点起床,扫落叶,给养的狗、鸡、鸭、鹅喂食,再到种的庄稼地里忙活;老黄上山一圈,顺道砍柴、照料果树,打草。这么一番工作,干完也已是傍晚。

每个月老黄要开着摩托艇离岛采购生活用品,油盐酱醋,再买点肉,哦,还有汽油。打草机要用,摩托艇也要用,关键时刻可不能没有油,尤其是突发的意外事件。这样的时刻还真有:一个傍晚,梅仙被蛇咬了。“脸肿了,舌头发麻。”老黄真慌了:岛上没有储备的蛇药。老黄迅速把妻子背上摩托艇,向最近的马山开过去,上岸找医院。那次真的把夫妻俩吓坏了。上岛当天,梅仙早上扫落叶时,看到两张褪下的蛇皮,对着记者说,“你们女的还是不要上去了,有那个。”见我们执意上山,梅仙一定给每人塞了一根树枝,“小心点。”黄帮寿取笑妻子的胆小,但餐间喝了点酒后说,岛上除了蛇,还有蜈蚣,咬起来也很痛,现在蛇药这些已经储备好了,“儿子给我们准备的。”黄帮寿的儿子住在新安,也有了自己的孩子,在休息时会来看他们。

岛上生活挺美的

岛上的夏天没有空调,每天还要停两小时电。但黄帮寿和梅仙觉得,岛上的生活还不错,“春天有樱花,秋天有桂花,每个季节都很好看的。”老黄一定要来人尝尝这里的水,“喝喝,是不是甜的?我这里的水,是山泉。”

老黄住的是曾经的知青宿舍。当时,拖山岛上是知青驻扎地,建起了一排排住宅,现在看来还挺“养眼”:土灶头、两层小院。老黄上岛时,还是满山的桔子树,可当时以一人之力难以管理这么多果树,时间久了,山上就呈现出了植物的“多样性”。“秋天你们再来,我送你们自己制作的芝麻油和葡萄酒。”老黄大方地说,芝麻是自己种的,而葡萄是野葡萄。

未来会怎样?丰富度可能会增加,安静度却又可能下降。此次前来的,不仅有考古人员,而且有旅游业人士,既有鼋头渚景区也有滨湖区旅游局的人员。美好的岛屿生活,符合都市人的休闲需求。在业界眼中,拖山岛里蕴含着丰富的资源——岛、山、碑后的历史文化,事实上,一直都有企业家意欲开发。

或许,老黄夫妇将会用另一种姿态守护这一岛、一山、一碑。

转载《无锡日报》 2015-6-26 A2版